Líneas de investigación

Proyectos en Curso

Proyectos Anteriores

El paraíso es de los extraños

El paraíso es de los extraños  Sebastián Balfour: El "moro" en el imaginario español del siglo XX

Sebastián Balfour: El "moro" en el imaginario español del siglo XX| Sebastián Balfour: El "moro" en el imaginario español del siglo XX |

|

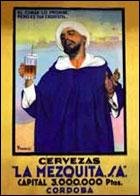

En su presentación de la conferencia, el artista malagueño y director del taller, Rogelio López Cuenca, recordó que la imagen del "otro" como alguien totalmente distinto a "nosotros" justifica su destrucción sin ningún tipo de remordimientos. Desde una perspectiva histórica, el "moro" ha encarnado ese "otro absoluto" de la identidad española en una construcción que tiene sus raíces en Al-andalus y la llamada Reconquista pero cuya pervivencia en la actualidad procede de sucesos de los que aún se conserva una memoria viva: la aventura colonial en el otro lado del estrecho a principios del pasado siglo. Sebastián Balfour, que ha publicado numerosos libros y artículos sobre historia contemporánea española, inició su intervención analizando la época de la guerra colonial y el Protectorado, cuando se potenció por intereses militares la imagen de los "moros" como seres brutales, traidores y falsos, capaces de cometer todo tipo de atrocidades y de engañar con sucias estratagemas. "La creación y potenciación de esa imagen, advirtió Sebastián Balfour, se inserta en un contexto histórico concreto: el reparto de poder colonial que llevaron a cabo los países europeos a principios del siglo XX". En un principio, apuntó Balfour, se utilizaban los argumentos propios del etnocentrismo occidental colonialista y se explicaba la invasión militar y económica de Marruecos como una misión civilizatoria, una especie de nueva cruzada que obviaba la diferencia cultural y las consecuencias brutales de su ejecución. Y mientras los focos de resistencia se consideraban una simple muestra de fanatismo (oponerse a la invasión era oponerse a la civilización), se sentía una enorme desconfianza respecto a los marroquíes que colaboraban con el ejército español.

Así, indicó el autor del libro Abrazo mortal. De la guerra colonial a la guerra civil, la claridad con la que empezó a identificarse al enemigo justificó el uso de armas muy perniciosas (como el gas mostaza, una sustancia que tiene consecuencias terribles a corto, medio y largo plazo), posibilitó reforzar la identidad propia y se terminó favoreciendo una resurrección de la idea de "raza española" que influyó en el ascenso posterior de Franco al poder. La lógica de la guerra se basa en la construcción artificial de un enemigo deshumanizado al que hay que eliminar sin contemplaciones. Y con frecuencia la invención de ese enemigo, de ese "otro", es más importante que la causa por la que se está luchando. En su afán colonialista, el ejército se apoyó en la figura del "moro malo" como "otro total" para conseguir sus objetivos, ya que para el soldado español no tenía ningún sentido luchar en territorio marroquí. Pero dos décadas después, durante la guerra civil se produjo una compleja y ambigua mutación de ese enemigo, ese reduccionista "otro absoluto", que pasó del "moro" al "rojo". "Ambos, asegura el historiador británico, ocupan el mismo espacio imaginario". Pero lo más paradójico es que para la lucha contra los "rojos" en defensa de valores católicos se movilizaron a tropas formadas por soldados marroquíes de religión musulmana. Para ello, explica Sebastián Balfour, el discurso del bando Nacional recurrió a una supuesta solidaridad religiosa frente a los enemigos de Dios que encarnaban los comunistas. A su vez, los Nacionales para atemorizar al nuevo enemigo aprovecharon conscientemente la imagen monstruosa y amenazadora con la que se había identificado tradicionalmente al "moro" (una visión que incluso pervive en dichos populares como hay moros en la costa) reforzada aún más por la dramática memoria popular que existía del Desastre de Annual. "Desgraciadamente, señala Balfour, el discurso oficial de la República no consiguió deshacerse de esos tópicos y mantuvo la mentalidad colonialista y la actitud de temor y rechazo hacia los marroquíes". Los primeros años del franquismo, recuerda Balfour, estuvieron muy marcados por la identidad africanista que impregnaba gran parte de la simbología del nuevo régimen. Un ejemplo significativo era que los guardaespaldas que acompañaban al general Franco en las ceremonias oficiales (la llamada Guardia Mora) procedían de Marruecos e incluso aparecían ataviados con indumentaria propia de su país de origen.

Balfour considera que la demonización del "moro" así como el discurso que ensalzaba los valores comunes entre España y el mundo árabe (con claras reminiscencias colonialistas e imperialistas) fue perdiendo fuerza durante los últimos años del franquismo y los primeros de la democracia. En nuestros días se ha reemplazado por "problemáticas del espacio compartido" como el mediterráneo, la emigración africana, los enclaves de Ceuta y Melilla o la cuestión de la pesca. "Sin embargo, concluyó Sebastián Balfour, creo que ha perdurado hasta cierto punto la imagen especular y racista del ‘moro malo’ que reaparece en situaciones como las de El Ejido o la contratación de polacos en vez de magrebíes para la recogida de la fresa. El ‘moro’, añade Balfour, sigue siendo el coco de muchos españoles: una proyección de sus propias inseguridades y frustraciones cotidianas". |

A lo

largo del siglo XX las relaciones entre España y Marruecos han

sido muy contradictorias y ambiguas, salpicadas de continuos conflictos

y enfrentamientos pero también de algunas complicidades e incluso

de paradójicas colaboraciones. En la primera conferencia del

taller El paraíso es de los extraños, Sebastián

Balfour, catedrático de Estudios Contemporáneos Españoles

en la London School of Economics and Political Science de la Universidad

de Londres, analizó la construcción y evolución

histórica de la figura simbólica del "moro"

en el imaginario español del siglo XX. Un proceso de construcción

(muy determinado por el discurso militar, dominante en la cultura oficial

española durante gran parte de su historia reciente) de un "otro

absoluto" que devuelve una imagen invertida de la propia identidad.

A lo

largo del siglo XX las relaciones entre España y Marruecos han

sido muy contradictorias y ambiguas, salpicadas de continuos conflictos

y enfrentamientos pero también de algunas complicidades e incluso

de paradójicas colaboraciones. En la primera conferencia del

taller El paraíso es de los extraños, Sebastián

Balfour, catedrático de Estudios Contemporáneos Españoles

en la London School of Economics and Political Science de la Universidad

de Londres, analizó la construcción y evolución

histórica de la figura simbólica del "moro"

en el imaginario español del siglo XX. Un proceso de construcción

(muy determinado por el discurso militar, dominante en la cultura oficial

española durante gran parte de su historia reciente) de un "otro

absoluto" que devuelve una imagen invertida de la propia identidad.

Tras los sucesos

que la historiografía española ha denominado como Desastre

de Annual (donde murieron 8.000 combatientes), se encontró

una nueva justificación para la intervención en el país

norteafricano que trascendía la mera misión civilizatoria,

convirtiéndose en una acción vengativa (y, por tanto,

mucho más cruel). "Este suceso supuso un punto de inflexión,

asegura Sebastián Balfour, ya que el desastre se produjo al desertar

la gran mayoría de los soldados marroquíes que luchaban

con los españoles y unirse a la resistencia".

Tras los sucesos

que la historiografía española ha denominado como Desastre

de Annual (donde murieron 8.000 combatientes), se encontró

una nueva justificación para la intervención en el país

norteafricano que trascendía la mera misión civilizatoria,

convirtiéndose en una acción vengativa (y, por tanto,

mucho más cruel). "Este suceso supuso un punto de inflexión,

asegura Sebastián Balfour, ya que el desastre se produjo al desertar

la gran mayoría de los soldados marroquíes que luchaban

con los españoles y unirse a la resistencia".

Durante la II Guerra

Mundial y los años posteriores, el régimen dictatorial

de Franco realizó algunos gestos pro-árabes, motivados

más por una actitud pragmática (necesidad de adquirir

petróleo y de salir del aislamiento internacional) que por un

interés real de acercamiento. Ese mismo pragmatismo originó

decisiones como el abandono del Protectorado en 1956 (como gesto diplomático

de acercamiento a EE.UU y los países de Europa occidental) o

la posterior salida del Sahara.

Durante la II Guerra

Mundial y los años posteriores, el régimen dictatorial

de Franco realizó algunos gestos pro-árabes, motivados

más por una actitud pragmática (necesidad de adquirir

petróleo y de salir del aislamiento internacional) que por un

interés real de acercamiento. Ese mismo pragmatismo originó

decisiones como el abandono del Protectorado en 1956 (como gesto diplomático

de acercamiento a EE.UU y los países de Europa occidental) o

la posterior salida del Sahara.